图书馆里的初心和星光

——读杨素秋《世上为什么要有图书馆》有感

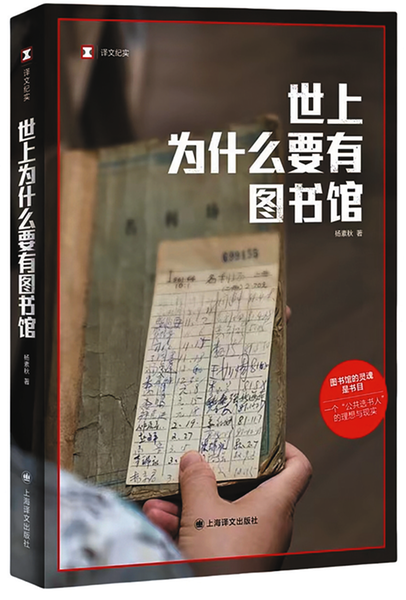

《世上为什么要有图书馆》封面图

窗明几净的图书馆阅读区

□ 文/图 孙鹏

我知道杨素秋,是通过刷抖音看到她的一个演讲视频,她直率坦诚、儒雅诙谐的演讲风格让我眼前一亮,加上她端庄秀丽、和善可亲,让我看完了整个演讲视频。这个视频中,杨素秋主要讲述自己在西安市碑林区文旅体局挂职副局长的经历。我突然想起前两年她曾在西安一家自媒体公众号发表题为《花了半年时间,我们在西安市中心建了一座不网红的图书馆》的文章,引起社会较大热议,后来还上了央视频道。当时我以为是炒作,没有放在心上,但真没想到这段经历成就了她第一本小说《世上为什么要有图书馆》。而且,这部小说一经问世,便成了畅销之作,我不由感叹:“有志者,事竟成。”

有个朋友知道我买了杨素秋的《世上为什么要有图书馆》,他说自己也买了,不过一直没拆封,刚好等我读后谈谈感想,他再决定是否阅读。我不置可否,想起作家格非那句近似调侃的话:“伟大的读者和伟大的作者同样重要”。朝着“伟大”的目标,抱着“探路者”心态,我认真读完了这本小说。这里,我想对朋友说,有些网红书确实是借风而红,而这本书确实有内容、有情怀,从头至尾饱含着满满的正能量。换句话说,文如其人,看得出作者找到了文学创作最基本也是最实用的技巧:用真诚打动读者。

以下,我谈几点浅见,也算是给朋友一个交代吧。

这是一部城市图书馆建设的纪实之作,让读者触摸到了星空与实地。

我们一提到图书馆,眼前自然浮现的是在一座城市或者高校的核心区域矗立的宏大建筑,绿植围绕的广场、明亮的阅读区、整齐的书架、舒适的桌椅、功能齐全的多媒体设备……但万万没想到的是,作为文旅体局副局长的杨素秋上任后接受的第一个重大任务,要在一座建筑物的地下室建一个图书馆,而且经费有限,工期紧张。

“一座图书馆的建立既是一个文化事件,又是一个公共事件。”好在我们的杨副局长是一个有情怀、有觉悟、守初心的局长,所以她义无反顾地接下了这个繁重任务,从设计、招标、装修、购书、开馆全过程主导、全身心投入图书馆的建设。值得一提的是,在选择书目这个环节中,杨副局长遇到了挂职以来最大的挑战:是听从安排选择配书,老老实实地遵循“潜规则”;还是另列书目,为公众购买优质图书?“图书馆的灵魂是书目,要把钱用在刀刃上”。在功利和灵魂之间,杨副局长选择了灵魂。

我专门查了一下,在这本书中出现的各类书籍达二百六十余本,出现的中外作家一百三十多位,这些足以证明杨副局长为了建设这座图书馆付出的艰辛努力。对此我很受激励,在这个社会上,我们既需要仰望星空、追求理想的人,也需要脚踏实地、干事创业的人,尤其需要既能仰望星空、也能脚踏实地实现理想目标的人。从这个意义上讲,杨副局长没有忘“初心”,实现了“ 知行合一”。用她自己的话来讲:“我也希望我自己能够在工作中去践行理论,否则就不是一个诚实的知识分子。”

这是初入官场的赤诚告白,让读者感知到了一股清流。

古人讲:“学而优则仕。”按照中国古代的标准,杨素秋作为一个文学博士应该算“学优”,但在仕途的道路上,还是一个职场“小白”。作者这样解释自己到政府挂职的初衷:“不是想做官,是想了解社会。我这个人太书呆子了。”

在书中,作者也承认自己担任副局长期间“书呆子”的做法。在最初批阅文件过程中,对“阅、阅处、阅示”这几个文字完全不知道背后的含义;在与领导一起坐车时,不知道要不要给领导开车门,先下还是后下;在修改讲话稿中,把套话虚话全部删掉,甚至出席有些场合不讲话;没有得到单位许可,擅自在自媒体发表文章,接受央视记者采访;为了保卫图书馆书目,不惜得罪领导和同僚……

的确,杨素秋在挂职期间坚守原则 、务实做事、拒绝利益输送、全力为公众服务的“书呆子”做法,与社会上所谓的官场“潜规则”似乎有点背离,甚至格格不入。但我想,这种“背离”“格格不入”,何尝不是官场的“一股清流”呢?不正是寄托了民众对政府“权力干净运行”“公共利益优先”的深切渴望吗?畅想一下,我们的政府中,如果杨素秋这样的“清流”多了,就能汇聚成大河,呈现出海晏河清,从而让国家提出的“推进国家治理体系和治理能力现代化”的愿景早日实现。民心所向、民心所系、民心所盼!

这是一部西安形象的宣传推介,让读者品味到了烟火与文化的交融。

众所周知,西安是一座历史文化名都,现存的名胜古迹在全国处于顶尖水平。碑林区也算西安市的“白菜心”,所辖区域有西安城墙、碑林博物馆、小雁塔、钟楼、兴庆宫遗址、董仲舒墓、罔极寺、卧龙寺、湘子庙、关中书院等众多历史文化遗迹。在这本书里,我们不仅能看到一个承载厚重历史文化的西安,也能看到一个民间烟火气息浓重的城市,正是“满城文化、半城神仙”说法的真实写照。

书里,作者的文笔是自然细腻的,是优雅而接地气的,尤其能把事物的普遍共识和个人的独到见解糅合得恰到好处,延长了读者阅读中的感知力。比如,书中介绍全国最大的石碑博物馆——碑林:“它和其他博物馆不同,展出的不是绘画或者器皿珠宝,而是‘字’。无数笔画线条用面积和体积填满数十个展室,即便游客不能理解文本奥义,也能强烈感受到汉字的形态之美。”书中说到西安饮食的扛把子——羊肉泡馍:“吃泡馍要仪式感,手掰馍的颗粒大小和均匀程度是区分泡馍行家与新手的重要标志。机器掰馍更是被‘手掰馍原教旨主义者’嗤之以鼻。”书中描写西安著名的小吃聚集地——回坊:“空气里全是酸甜的味儿,我咽着唾沫,不敢问价,要是只论斤卖,我何年何月能嚼完。”“那里听到的声音大多不是普通话,而是方言,每个字词尾音坠落的速度和别的西安方言不同 ,一 听就知道他 们是‘坊上的’。”看得出,能够这样记录生活的人,一定是一个热爱生活的人。

这是一部时代精神的礼赞之书,让读者读懂了人间大爱的温度。

坦白讲,《世上为什么要有图书馆》这本书,如果仅仅局限于作者任职期间历尽千辛万苦建成一个优秀图书馆,无论构思多么巧妙、写得多么精彩,也逃脱不了自我标榜之嫌。因为这毕竟是一部纪实小说,不管作者怎么解释、怎么声明,读者总会对号入座的,现实遐想空间极大。我之所以认可这本书,就是因为它跳出挂职建图书馆的局限,以更加广阔的时代眼光和社会视野,向读者展示出就在我们身边的、可见可感知到的、一个个鲜活的时代先进人物。

他们中,有古道热肠、多才多艺的陈馆长,他为了扩大县图书馆藏书,一次连喝七碗酒换来煤老板捐赠全套《四库全书》;还有坚守良知、甘于清贫的摄影师宋璐,他用自己的镜头为弱势群体发声呐喊、提供舆论支持;还有不怕吃苦、专注科研的清华大学博导王焓,她舍弃京城安稳生活,带领学生常年扎根贡嘎山从事植物科考工作;还有心地善良、志向高

远的藏族喇嘛久美,他凭借一己之力,在家乡川西藏区建成唯一的一座图书馆,探索草原扶贫开智新道路。

时代精神是社会进步的“灵魂”,它既扎根于现实,又引领着未来,通过凝聚共识、规范行为、塑造品格,为社会发展提供持续的精神支撑和行动指引。伟大的时代孕育着伟大的精神,伟大的精神绝不是空中楼阁,而是由无数的时代精神沉淀积累、淬炼升华而成的。回到现实中,我们诚然需要那些做出重大贡献和具有重大影响的时代英雄,他们是国家的栋梁、民族的脊梁,同时也需要更多的善良正直、乐于助人、自立自强的身边楷模,只有这样,才能逐步汇聚成一股强大的时代精神,推动我们这个伟大时代不断前进。

世上为什么要有图书馆?因为人类需要一种亘古不变的文明传承:追求真理!

作者简介:

孙鹏,黄陵矿业集团公司党委副书记、中国煤矿文联文艺理论评论分会主席。主编过多部文学图书,曾在国家及省级报刊上发表过百余篇散文随笔及文学评论。