玉兰树

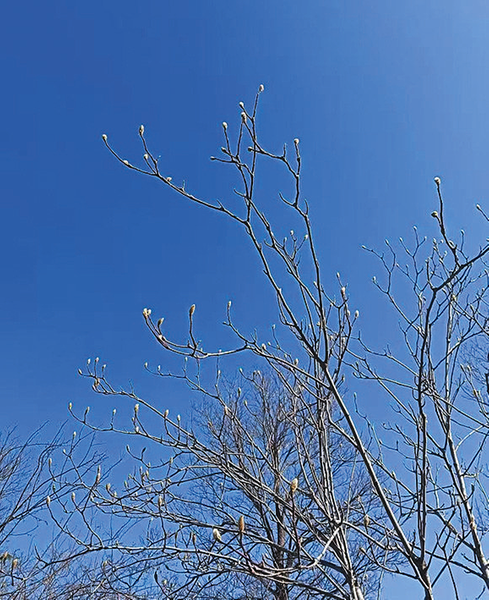

冬天的玉兰树 图源网络

当秋天的最后一抹暖色被时光轻轻卷起时,冬天便带着它特有的清寂,悄然伫立于天地之间。不是突然的造访,而是渐进渗透——当一场疏疏落落的冷雨划过天空,那份清寂便有了质感,有了重量。

厨房的窗外,有一棵玉兰树。

不过短短几日,三层楼高的“庞然大物”,便识趣地褪尽华服。昔日密密匝匝的硕大叶片,在风的吆五喝六中,悄无声息地打包回程,留下纵横交错的褐色枝丫,如一幅用浓墨挥就的书法,在灰白的天幕下凛然展开。它不躲不藏,不弯不折,用最坦诚的姿态,切割着冬日的空旷。每次做饭间隙,我总会抬眼看它——似乎是一种默契,一种相互的慰藉与成全。

我没有忘记在初春时节,这棵树是如何惊艳了整个小区的。先是满枝拇指大小的花蕾,裹着毛茸茸的外衣,似无数蜷缩的小生命。某天清晨,推开窗便撞见一树粉白——这不是“忽如一夜春风来”,而是早已在暗夜里完成了绽放的誓言。

现在,它一无所有。

北风呼啸而过,撕扯着能撕扯的一切。玉兰树静立如僧。没了蓊郁,没了喧哗,没了灼灼其华,反而显出一种前所未有的端庄。这端庄不是摆拍的姿态,而是卸下所有装饰后,骨子里透出的风骨。在人来人往中它站成了一种宣言:生命可以如此简约,如此本真。

鸟儿们是懂得这份慷慨的。几只麻雀,有时是喜鹊,常常栖息在裸露的枝条上。那些枝丫成了它们休闲的座椅,它们在上面从容梳羽,慵懒地享受着稀薄的阳光。偶尔“叽喳”几声,短促而清脆——是在呼朋引伴,还是只想单纯表达栖息的惬意,无人知晓。但我分明感到,这棵树给予了它们无需言说的安全感。一根根伸展的枝干上,分明书写着永恒的承诺:风霜会来,雨雪会来,但始终有一处可以停歇的驿站,这是树的慈悲。

俯身看去,树脚下积着厚厚的落叶。褐黄的,蜷曲的,层层叠叠,似一封封寄往大地的信笺。这些曾经的绿意,如今用自己的身躯覆盖住泥土,保持着地温,守护着根系。其实,它们从未真正离开——只是换了一种方式与母体同在。这不禁让我想起那些无声的守护,想起所有回归本质的爱。此刻的玉兰树,多像一位入定的禅师。任外界光影流转,喧嚣起伏,它自岿然。不是麻木,而是深彻的知晓——知晓冬只是过程,知晓凋零亦是修行。它在光阴里端坐,根须深入黑暗,枝干指向天空,在静默中完成着生命的蜕变。

智利诗人聂鲁达曾写道:“当华美的叶片落尽,生命的脉络才历历可见。”这棵玉兰,正以最直观的方式诠释着这句诗。剥去所有装饰,生命的骨架才如此清晰——每一条枝丫的走向,每一处分叉的抉择,都记录着它如何生长,如何应对风雨,如何在有限的空间里,拓展出属于自己的三维版图。

我的视线稍稍挪移,初冬的画卷上还有其他的笔触。

不远处的一棵银杏树,也褪尽了那身夺目的金黄。曾经在秋风里摇曳生姿的风光,悄悄地黯淡下来,余下浅褐色的残影。还有几片叶子倔强地悬在枝头,在寒风里瑟瑟,不肯坠落——像最后的战士,守着注定失去的阵地。我相信,它们终究会落下。等到所有叶子落尽,银杏那挺拔的枝干会显露出一种素描般的美感,线条干净利落,向着天空写出无数个“人”字。

与之形成鲜明对照的,是大门口的那一排松树。在万物凋敝的季节里,它们依然郁郁葱葱。细密的针叶紧裹枝干,像披着一件永不褪色的绿色外衣。松树从不参与春秋的喧闹竞赛,它自有节奏。寒风吹过时,松涛阵阵,那低沉而持续的声响,是呢喃,似嘱咐,是与冬的握手言和。

原来,冬天的树,各有各的哲学。玉兰选择彻底放下,以空灵迎接严寒;银杏在挣扎后坦然交付,留下筋骨;松树坚守本色,以不变应万变。大自然没有优劣之分,只有选择不同。正如我们的人生——有人需要在减法中看清方向,有人需要在坚守中积蓄力量,有人需要在告别后轻装前行……

站在玉兰树下,仰首望去。那些交错的枝丫在天空划出复杂的网格,将苍穹分割成不规则的蓝。阳光穿过,投下淡淡的光影。这一刻,我忽然懂得:树之美,从不在春夏的繁花,而在冬天的坦诚。繁华时的绚烂固然动人,凋敝时的风骨却更抵达本质。

冬天的树,让人沉思。没有春天嫩绿欲滴的希望,没有夏天浓荫蔽日的热烈,也没有秋天层林尽染的辉煌。但它却有一种深沉的内力——在喧嚣褪去后,在浮华散尽后留存的风骨。

风又起了。玉兰树的枝梢轻轻颤动,发出细微的、几乎听不见的声响。不是哀鸣,而是低语——与风的低语,与光的低语,与脚下大地的低语。它知道,寒冷还会加深,霜雪即将降临,它更知道,所有严寒都是暂时的,所有沉睡都会醒来。那些看似枯槁的枝头末端,我清清楚楚地看见了来年春天的秘密——微小的芽苞。它们正在冬的深处做着温暖的梦。它们等待的,只是一阵恰到好处的春风,一声来自季节深处的召唤。

灶台上煨的汤开始沸腾。窗外,玉兰树依旧静立。但我知道,它不是在等待被拯救,而是在完成生命必经的章节。冬天的萧瑟不是终点,而是另一种开始。

玉兰树——这位沉默的良师益友,正在用整个冬天的时光,给我们讲述一个关于回归、蓄力与再生的故事。